Actualités

Pour suivre mes pérégrinations créatives, sources d’inspirations ou encore des métiers et des savoirs faire toujours en rapport avec les arts textiles.

Filature de soie de Tomioka – Japon

À quelques heures de Tokyo, nichée entre les montagnes, la filature de soie de Tomioka se dresse comme un témoin silencieux d’un Japon en pleine mutation. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce site modeste mais essentiel raconte l’histoire de l’ouverture du pays à l’Occident et de sa marche vers la modernité industrielle.

Créée en 1872 par le gouvernement Meiji, la filature n’était pas une entreprise privée, mais un projet d’État. Le Japon venait de sortir de deux siècles d’isolement, et l’heure était venue de rattraper le temps perdu. Tomioka devait être un modèle, une vitrine technologique où machines françaises et savoir-faire local s’uniraient pour transformer une production artisanale en une industrie capable de répondre à la demande mondiale en soie.

Avant cela, la soie était filée à la main, lentement, dans des foyers ou de petits ateliers. Chaque fil tiré du cocon dépendait de l’habileté des ouvrières. Avec les machines venues de France, tout s’est accéléré. La qualité s’uniformise, la production explose, et la soie cesse d’être réservée à une élite. Elle devient un produit d’exportation stratégique, contribuant à la richesse d’un Japon en pleine reconstruction.

Mais Tomioka n’était pas seulement une usine. C’était aussi un lieu d’apprentissage pour des centaines de jeunes femmes venues de tout le pays. Elles y apprenaient à manier les machines, mais aussi la couture, les arts, et parfois une forme d’indépendance.

Aujourd’hui, les bâtiments de briques rouges, les vastes verrières et les machines figées dans le silence racontent cette histoire de transformation. Entre esthétique japonaise et influences occidentales, le site conserve une élégance discrète. Il n’a rien de spectaculaire, mais il émeut par sa sincérité.

Tomioka est un lieu de mémoire, à la croisée des cultures, où la soie a tissé les premiers fils du Japon moderne.

La manufacture Langlois-Martin

C’est en Normandie, dans un ancien haras, que s’est installé le dernier fabricant de paillettes pour la broderie : les Ateliers Langlois Martin. Classée également Entreprise du Patrimoine Vivant, cette manufacture n’ouvre ses portes au public qu’un week-end par an, à l’occasion des Journées du Patrimoine. Lors de cet événement, j’ai pu découvrir l’atelier et ses savoir-faire uniques. En effet, deux métiers y sont préservés pour la fabrication des paillettes modernes : le vernissage et le découpage.

La matière première utilisée est l’acétate de cellulose, issue de la pâte de bois. C’est une matière écologique, qui se dégrade plus rapidement que le polyester — un dérivé du pétrole utilisé auparavant. La cellulose arrive sous forme de plaques blanches, noires ou transparentes. La première étape consiste à leur appliquer un vernis afin d’obtenir la teinte souhaitée. Plus d’un millier de couleurs sont disponibles et répertoriées sous forme de recettes, mais de nouvelles peuvent également être créées à partir d’échantillons. Ces teintes peuvent être modulées par des effets de brillance grâce à l’application d’une poudre secrète. Des effets marbrés ou des mélanges de couleurs sont également possibles pour créer des rendus uniques.

Après le vernissage, les plaques sont découpées pour former des paillettes, des cuvettes, des cabochons ou encore des formes originales. Les Ateliers Langlois Martin conservent une vaste collection de moules correspondant à chaque forme de paillette. Une partie de la production est automatisée, mais près de la moitié est encore réalisée manuellement, en poinçonnant les plaques à l’aide d’outils spécifiques.

Les paillettes modernes ont parcouru un long chemin depuis les premiers « paletots » en métal qui ornaient les lourdes robes de haute couture. L’un des projets des Ateliers Langlois Martin serait la création d’un musée, à l’image de l’usine Bohin, afin de retracer l’histoire de ces fournitures de broderie et d’évoquer les défis auxquels le secteur a dû faire face. En 1900, on comptait environ 70 entreprises spécialisées : aujourd’hui, Langlois Martin est le dernier représentant de ce savoir-faire.

La tapisserie de Bayeux

Lors de la préparation du CAP Broderie, j’ai été happée par la description de la tapisserie de Bayeux, glissée entre les pages d’histoire de la broderie. Une œuvre de 70 mètres de long, réalisée au XIe siècle et conservée jusqu’à aujourd’hui. En me renseignant, j’ai découvert que Bayeux se trouve en Normandie… la porte à côté !

Bayeux, une cité médiévale au centre historique riche, abrite le célèbre musée de la tapisserie. L’entrée comprend un audioguide disponible en 20 langues différentes (dont le norvégien et le brésilien), qui accompagne les visiteurs le long de la tapisserie. La visite est express : on marche à côté de l’œuvre en écoutant les commentaires qui décrivent les scènes les unes après les autres. Il y a beaucoup de monde, et malheureusement très peu de temps pour vraiment l’admirer.

Cette tapisserie raconte l’épopée de la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant. Une véritable bande dessinée avant l’heure, truffée de détails, d’anecdotes et de clins d’œil : des personnages qui regardent par la fenêtre, des chevaux pressés, des moustaches pour les Anglais, des corps pillés… et même 94 sexes masculins qui se baladent ! Les dessins sont approximatifs, sans perspective, ce qui permet de mesurer le chemin parcouru depuis le Moyen Âge en termes de représentation graphique. Seulement cinq couleurs, mais un usage habile qui donne à l’ensemble du mouvement et de la profondeur. Et puis, l’essentiel à mes yeux de brodeuse : des points de laine très bien conservés, qui donnent une impression de grande robustesse.

Les points de broderie de la tapisserie ont été transmis jusqu’à aujourd’hui grâce à une Maître d’art, la brodeuse Chantal James. Elle propose des stages et des kits inspirés de la tapisserie (et d’autres modèles plus modernes). Son atelier, Bayeux Broderie, se trouve à deux pas du musée. Attention toutefois : l’atelier n’est actuellement ouvert qu’en semaine, mieux vaut donc se renseigner avant d’y aller. Je suis repartie avec un kit du musée, que j’espère réussir à broder seule… sinon, je reviendrai faire un stage !

Pendant deux ans, la tapisserie ne sera plus visible à Bayeux : elle partira en Angleterre pendant la restauration du musée. Au vu de la brièveté de la visite, le kit de Chantal James me permettra, en brodant, de prendre enfin le temps de contempler les détails de cette œuvre exceptionnelle.

Le patrimoine culturel lié à la broderie est vaste. Cet article n’est qu’un préambule à d’autres escapades…

CAP Broderie Candidat Libre – Lunéville

J’ai été plutôt silencieuse ici cette année, car en coulisse, je préparais le CAP Art de la Broderie en candidat libre. Un diplôme de broderie, oui, mais avec très peu de travail à l’aiguille. L’outil principalement utilisé est le crochet de Lunéville. C’est un outil développé dans l’Est de la France, dans la ville de Lunéville.

La pose de perles et de paillettes ne date que du XIXe siècle, une époque où il existait plus de cinquante ateliers de broderie dans la région de Nancy. Aujourd’hui, la tradition perdure essentiellement grâce au Conservatoire de la Broderie, au château de Lunéville, ainsi qu’au lycée Paul Lapie, où j’ai passé l’épreuve de mise en œuvre du CAP.

Ça a été un long périple : des mois de révisions, de pratique, de théorie, et de montagnes russes émotionnelles à ne pas savoir si j’allais pouvoir passer l’examen. Je vais tenter de vous résumer tout ça ici.

Depuis cette année, il est nécessaire de réaliser un stage ou une formation dans un atelier de broderie pour pouvoir se présenter aux examens. Heureusement, je suis encore des cours avec d’anciennes petites mains. Mais un mois avant l’examen, en plus des attestations, j’ai dû présenter des rapports d’activités ainsi que des photos des ouvrages réalisés. Le jour de l’examen, certaines personnes ont commencé l’épreuve de broderie mais ont dû sortir de la salle car elles n’avaient pas tous les justificatifs…

Cette épreuve, qui s’annonçait prometteuse grâce à l’utilisation d’un tissu transparent, s’est révélée difficile en raison de la complexité des points et de la technicité des fils choisis. Le sujet : des planètes et la Voie lactée, avec des fils de soie, métalliques, des points tirés et une immense zone de vermicelle – le point que je maîtrise le moins, et sur lequel j’avais fait l’impasse… Le ponçage s’est plutôt bien passé : j’ai pu tester la machine à piquer et la poudre sur du saupalin. L’oral de technologie textile s’est également déroulé relativement bien : dans quels secteurs retrouve-t-on la broderie ? Quelles précautions faut-il prendre avec les appareils électriques ? Quelles sont les règles à respecter lors du piquage ?

Après cette épreuve, j’ai profité de quelques jours à Lunéville avant de repartir à Nantes pour la dernière partie du CAP. Pendant cette parenthèse, j’ai voulu explorer ce qu’il reste de la broderie à Lunéville. Je suis allée en librairie, en mercerie, même à la médiathèque… mais rien : pas d’archives, pas de fonds spécialisés. Seul le Conservatoire, animé par des bénévoles passionnés, permet encore de découvrir des broderies anciennes et des robes issues de la haute couture.

Retour à Nantes pour la dernière épreuve : Arts appliqués et Histoire de la broderie. Des photos floues pour lesquelles il fallait deviner les points utilisés, et un dessin de costume de clown à réaliser, avec des motifs de planètes et un fond évoquant la Voie lactée.

Quelques semaines de doute plus tard… les résultats tombent : positifs. J’ai l’impression d’avoir parcouru la moitié du chemin de cette reconversion. Avec ce diplôme en poche, je m’engage pleinement dans cet artisanat, et dans la valorisation du patrimoine lié aux textiles.

Nuido – Phase 2-3 Sensu

Ce deuxième grand ouvrage, le Sensu qui regroupe 2 phases à lui seul, a pour vocation de finaliser la découverte des nombreuses techniques de broderie japonaise. Et devant la difficulté, on appréhende également le volet spirituel, en commençant à lâcher la perfection, pour faire de son mieux.

Cette phase est très riche par la variété des techniques, la broderie aura duré un an pour apprendre et mettre en pratique les différents points. Parmi ces technique on découvre : la broderie de corde en faux osier, que l’on retrouve entre l’éventail ouvert et l’éventail fermé ; le délicat effet flou , sur deux fleurs de cerisier; des bourrages et des bourrages pour rajouter du volumes à des fleurs de cerisier ou de chrysanthème ; la préparation et l’utilisation de fils sur-tordu et humidifié ; ou encore la couchure de l’or, pour former des pins ou les contours des éventails.

Mais la technique la plus travaillée dans cette phase, qui n’existe que dans la broderie japonaise et pour laquelle il y avait le plus de fils à retordre : c’est la superposition. Six superpositions différentes sont travaillés dans cette phase.

Des superpositions géométriques : avec l’effet en feuille de lin (sur le bas de l’éventail fermé), l’imitation de la teinture au noeud (sur le nuage blanc et rouge) ou encore l’effet de tissage (sur le nuage bleu).

Des superpositions sur de grands motifs : on retrouve le motif sayagata, sorte de labyrinthe sur le nuage mauve; le motif shipo sur le nuage bleu clair pour lequel on a collé puis re-brodé sur de petites navettes de papier, ou encore de la miniature sur le nuage orange où sont réalisés de petites fleurs de pruniers et des feuilles d’érables.

Des techniques exigeantes, où le geste doit être précis, mais où seul l’expérience et la pratique nous permettront de comprendre et d’améliorer la technique.

C’est pour cette raison, qu’après avoir découvert l’ensemble de ces techniques, arrivent les phases de perfectionnement. Le Karahana, avec le travail de l’or, est le premier ouvrage de perfectionnement.

Nuido – Phase 1

Quand je me suis renseignée sur le Nuido, la première spécificité qui m’a parlé c’est la notion de « Do », voie, chemin ou route en français. C’est un concept que l’on retrouve dans les arts martiaux et qui inculque une harmonie en avançant dans la pratique. J’ai été charmée par cette composante éducative, rajoutant du sens à la pratique de la broderie.

Une autre spécificité du Nuido est l’utilisation de soie, plutôt que de fils de coton DMC ou de fils à gant, une soie à 12 brins qui doit être travaillée et préparée avant d’être utilisée, mais je me suis rapidement rendue compte que c’est bien plus que ça. Cette soie, large de par ses 12 brins, est bien plus difficile à manipuler pour réaliser des motifs précis. Les mains doivent être impeccables pour l’utiliser, afin que le fil ne s’effiloche pas. C’est une nouvelle dextérité et une fermetée à laquelle il faut se former pour broder un motif et que les courbes soient respectées.

On retrouve toutes les formes de la nature avec une méthodologie spécifiques pour les broder. Les feuilles de pins que l’on brode horizontalement. Les fleurs de cerisiers et les fleurs de pruniers que l’on brode verticalement dans le sens de la tête, des bras et des jambes. Les fleurs de chrysanthèmes à broder en diagonales droites. Des spécificités que l’on retrouve également dans les motifs des kimonos dont ils sont issues.

Il y a également tout le travail de superposition spécifique à la broderie japonaise. La broderie d’un motif peut se faire avec plusieurs couches : une couche de fond, de maintient avant d’appliquer un nouveau motif sur cette même zone. Pour la dernière couche, il peut être nécessaire de reporter un motif en utilisant de la poudre de coquillage ou de positionner les points grâce à un pochoir. Lors de cette étape de superposition, on retrouve très fréquemment cette idée du motif dans le motif où on impose une courbures au fils pour créer un mouvement au sein d’un motif.

Et cette rigueur se poursuit également dans la position pour broder. La main droite doit toujours rester au-dessus du métier pour lisser la soie ou séparer les brins des fils d’or, tandis que la main gauche doit rester sous le métier pour ramener le fil vers soi.

Tout un long apprentissage, un voyage pour découvrir un patrimoine et acquérir de nombreuses techniques.

La broderie d’art au crochet de Lunéville

L’excellence, l’héritage et la préservation des techniques de broderie française sont perpétués dans les ateliers de Haute Couture. Après des années à admirer et à convoiter les broderies de la haute couture et à admirer les broderies fait dans les ateliers de broderie, cette année, j’ai pu enfin en découvrir les bases. C’est avec une ancienne petite main, Julie Barbeau, que j’ai pu découvrir et m’initier à ces pratiques avec l’outil utilisé à 95% dans les ateliers : le crochet de Lunéville. Julie m’a accompagnée pour le méticuleux et délicat apprentissage de son maniement : une main qui guide le crochet, l’autre main qui transmet le fil en rythme.

L’apprentissage a débuté par le point de chainette pour tracer des lignes horizontales, verticales, obliques, cylindriques, hyperboliques. Puis on y ajoute des perles, des paillettes sur le fond d’organza de soie tendu intensément sur le métier. Des lignes de perles et de paillettes pour apprendre le geste. Des carrés de paillettes pour apprendre les différents points : à l’anglaise, en rivière, en écaille, et leurs variantes .. Suer et se perdre dans les ondulations et les directions en apprenant le vermicelle, puis en nous attaquant au point mousse.

Puis débuter des motifs et des dessins. Découvrir le report du dessin avec un piquoir, avec exigence et minutie. Réaliser un calque, le piquer, placer le calque sur le tissu, effectuer des mouvements circulaires avec la poncette pour reporter le dessin, puis le fixer en vaporisant de l’alcool.

Pour reperdre le dessin de vue, après s’être torturée, interrogée, sur l’intensité à délivrer au détail. Comprendre que la broderie, les fils, les fournitures sont les détails et l’intensité que recevront l’oeuvre. Des petits bouts d’essais à poursuivre.

La peinture sur Soie

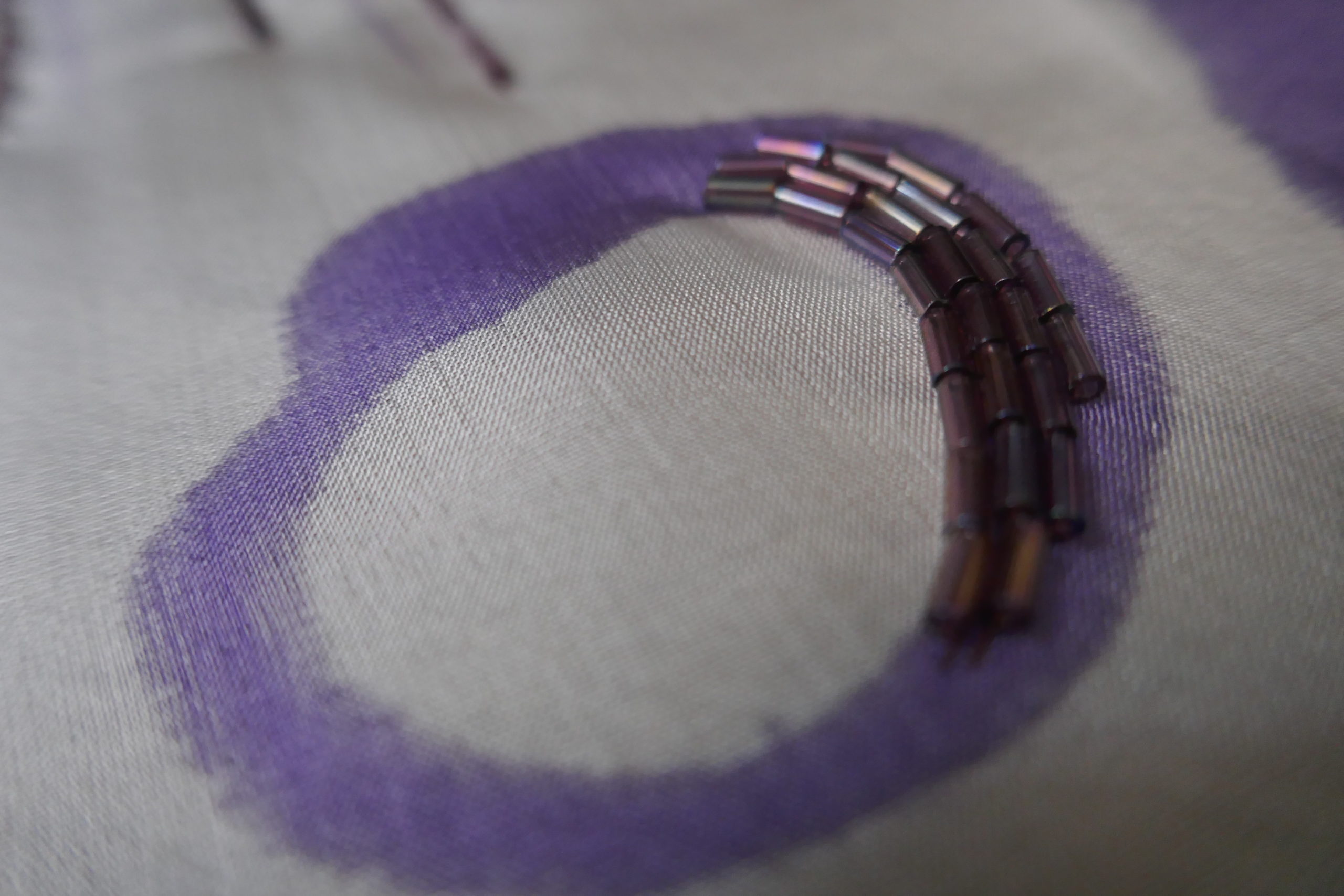

Découvert avec un cours sur Domestika et en réalisant un foulard, j’ai été touchée par la transparence et le côté vitrail de cette technique. J’ai eu la chance, dans une brocante de rencontrer une femme à la retraite qui s’y était spécialisée et qui faisait don de tout le stock qui lui restait.

Quelques rouleaux de pongé de soie plus tard, j’ai pu tester des formes simples, des textures et les associer à des perles brodées au crochet de Lunéville. Egalement cette technique permet de peindre un arrière plan flou, énigmatique, défini de façon grossière puis ajouter les détails avec des perles.

Dans la dernière broderie réalisée au crochet de Lunéville, j’ai également utilisée cette technique récemment pour des méduses, devant l’étendue de la zone et la superposition de plans qui était trop importante. J’espère pouvoir intégrer cette technique par la suite dans de prochaines réalisations pour les arrière plans, pour ajouter une part onirique et mystérieuse à mes compositions.

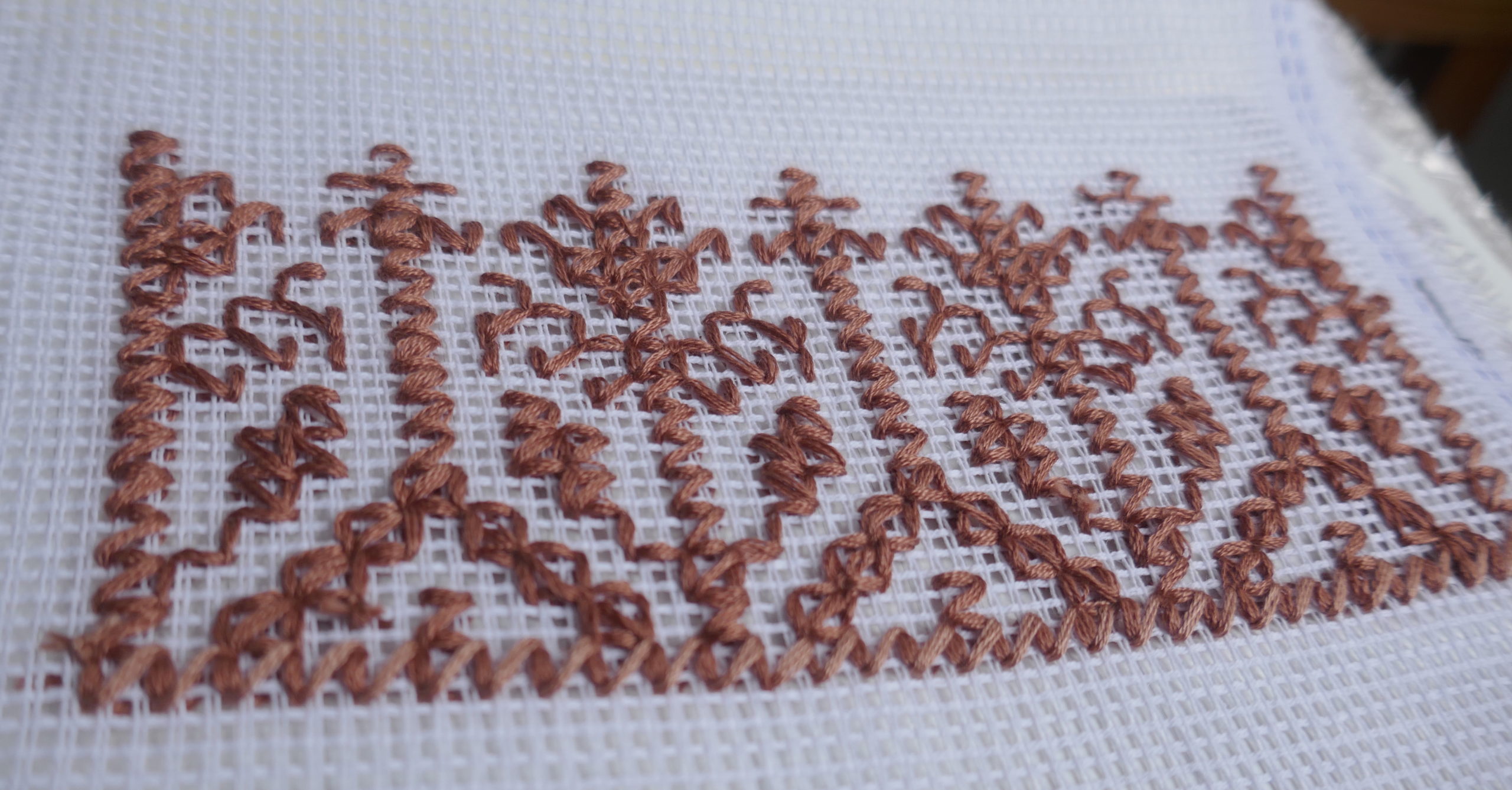

La broderie Marocaine de Fes – Tarz Al Fasi

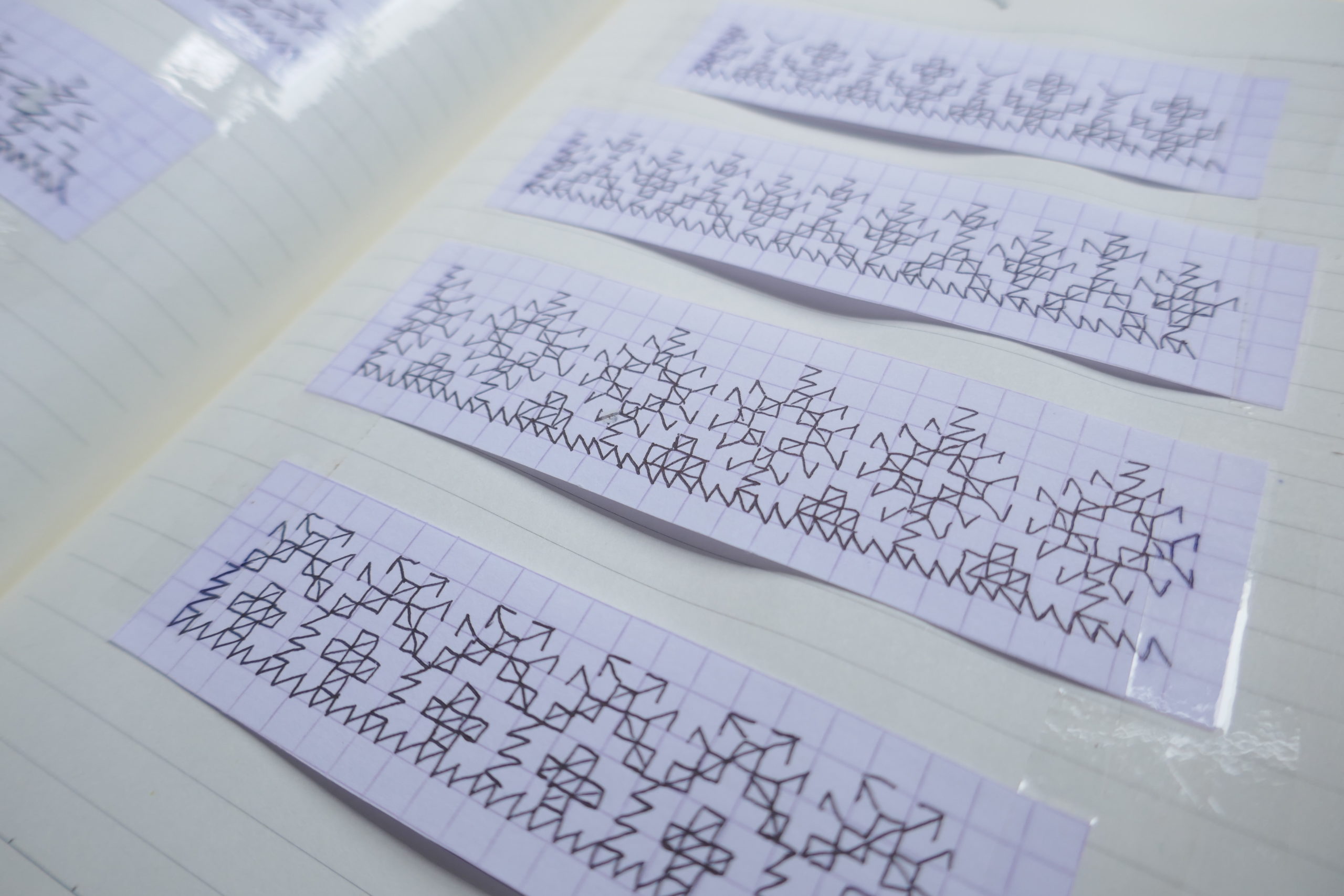

Des années que je viens passer des vacances au Maroc, que je les observe près du service à thé, sur des oreillers, des nappes. En me mettant à la broderie c’est ma tante qui m’a parlé de la spécificité de la broderie de Fès, « Tarz al Fasi » en arabe. Une broderie géométrique, symétrique faite de petits points et dont la spécificité et la complexité réside dans sa réversibilité. En effet cette broderie est identique à l’endroit et à l’envers. La broderie qui d’habitude à une face et un envers plus ou moins laborieux a à Fès ses deux côtés de la même qualité et finesse.

Guidée par la curiosité, et aidée par une artisane marocaine j’ai pu explorer la richesse de ce patrimoine. Tout d’abord en brodant une chaîne en zigzag, en y ajoutant des Z, puis des motifs de plus en plus détaillés. Puis découvrir la structure des broderies : des centres dont partent des chemins entourés de petites et grandes mouches ainsi que de palmiers.

Des balades en médina pour trouver du canevas marocain, des cônes de fil à broder et du fil de Sabra, de la soie d’aloé vera qui remplace notre fil dmc Français. Des après-midi à reproduire des chaînes de motifs comme des petits problèmes de logique, de géométrie et de symétrie. Pour faire d’un même fil des mathématique et de la broderie.

Le Cyanotype

Ça faisait très longtemps que je souhaitais tester cette technique, très présente dans les créations actuelles et sur les réseaux sociaux. Cette technique de photographie ancienne aux reflets bleu océanique permet de reproduire des végétaux et des photographies en monochromatique.

J’espérais prendre le temps avant la fin de l’été de la réaliser. Je pensais qu’un après-midi suffirait pour faire des premiers essais, mais il est nécessaire de mélanger des poudres avec de l’eau, d’imbiber des feuilles et de les laisser sécher dans le noir avant d’y déposer la plante. Tout cela dans le noir complet, dans un appartement où il n’est pas possible d’avoir cette pénombre

J’ai pu profiter d’une canicule tardive pour imbiber et faire sécher dans une valisette du papier photosensible. Le week-end suivant, j’ai pu y déposer au soleil des fleurs sèchées, sans utiliser de plaque de verre pour caler papier et fleurs ni faire d’essai préalable sur un témoin pour affiner la teinte voulue. Ce qui m’a plus justement, ce sont toutes les imperfections, les coups de pinceau, l’irrégularité de la face bleu.

C’était donc un processus de préparation long et chronophage, avec la joie enfantine de développer des photos comme à l’époque dans une chambre noire et un résultat qui en vaut la peine. Tentant de me diriger vers de l’abstraction, une technique partant du réalisme et de la reproduction photographique du matériel et naturel me semblais pourtant éloignée, mais elle sera à travailler et surement à incorporer dans des créations.